Sollen die Ergebnisse wissenschaftlicher Forschung in neuen Produkten münden, muss ein Wissens- und Technologietransfer in die Industrie stattfinden. Eine Aufgabe, der sich das Steinbeis-Transferzentrum Medizinische Elektronik und Lab-on-Chip-Systeme annimmt. Die Münchner Spezialisten haben sich auf bioelektronische Sensoren für Medizin, Hygiene und Umweltschutz als auch auf Systeme für die Telemedizin spezialisiert.

Sensorchips: Transferhürden überwinden

Längst nicht alle innovativen wissenschaftlichen Entwicklungen werden zu einem realen Produkt. Dennoch gibt es Beispiele für einen erfolgreichen Wissenstransfer in die Industrie. So ist es den Forschern am Steinbeis-Transferzentrum gelungen, eine Version neu entwickelter elektrochemischer Sensorchips in die Industrie zu transferieren und die multiparametrischen Sensorchips in Kooperation mit einem Technologieunternehmen für diverse Anwendungen zu optimieren.

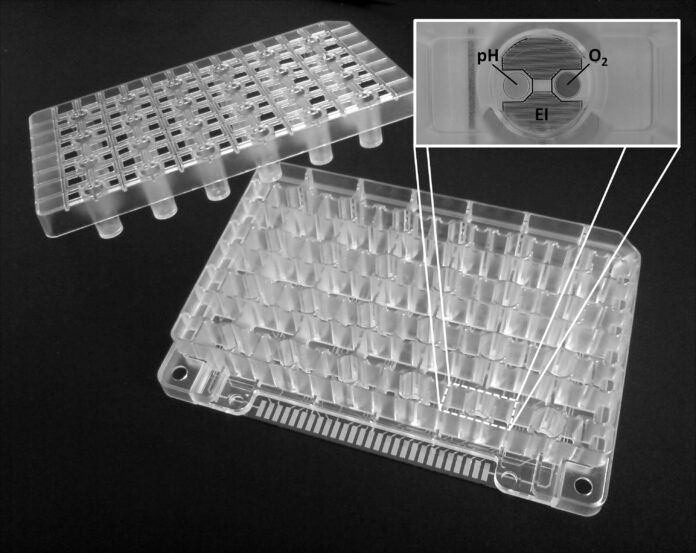

Dabei sind auf einem einzigen wenige Millimeter großen Chip gleich mehrere Sensoren angeordnet, die eine Vielzahl an Parametern zeitgleich ermitteln können: pH-Wert, Temperatur, Sauerstoffgehalt, Impedanz und Ionenkonzentration. Auch die Werte lebender Zellen und Gewebe lassen sich damit erfassen. Werden diese Informationen von einem Computer ausgewertet und miteinander korreliert, ist es möglich, spezifische Aussagen abzuleiten. Beispielsweise kann auf diese Weise der Sauerstoffhaushalt von Algen in Echtzeit erfasst werden, um daraus Rückschlüsse auf eine Veränderung der Wasserqualität zu ziehen. Im Bereich der Trinkwasserhygiene und Umweltanalytik wiederum ist es möglich, Keime durch ein elektrisches Feld an den Elektroden des Chips zu konzentriert. Damit lassen sich feinste Impedanz-Änderungen bestimmen, der Verkeimungsgrad von Flüssigkeiten und Aerosolen ermitteln und Keimbelastung in Kühlkreisläufen von Klimaanlagen großer Gebäude vollautomatisch messen und regulieren. Aufwendige Probenahmen per Hand und Auswertungen im Labor sind indessen nicht mehr nötig.

Überdies könnten die miniaturisierten „multiparametrischen Sensorchips“ auch in der Umweltdiagnostik und der Tumormedizin eingesetzt, für Medikamententests genutzt und dank der geringen Größe in Implantaten verbaut werden.

Zahnschiene: Die Nachfrage wäre da!

Die „intelligente Zahnschiene“ ist hingegen ein Beispiel für einen nur anfänglich funktionierenden Wissenstransfer aus der universitären Forschung in die Industrie. Sie dient zur Diagnose von Bruxismus (Zähneknirschen). Ein piezoelektrischer Sensor wird hierzu in einer individuell an den Patienten angepassten Zahnschiene verbaut, um die meist nächtlichen Kauaktivitäten zu erfassen. Die Daten werden drahtlos an eine Empfängereinheit übermittelt, die sich neben dem Bett oder unter dem Kopfkissen befinden kann. Anhand einer USB-Schnittstelle lassen sich die Daten auf den Computer des behandelnden Arztes übertragen. Ziel ist es, aufgrund der Zeitpunkte und Intensitäten der Knirsch-Ereignisse auf die Ursachen des Zähneknirschens schließen zu können.

Seitens betroffener Patienten ist das Interesse an der intelligenten Zahnschiene nach wie vor groß. Dennoch musste die Produktion nach zunächst erfolgreicher Markteinführung wieder eingestellt werden, da es an einer kontinuierlichen Förderung durch einen Gründerfonds mangelte. Das Steinbeis-Transferzentrum sucht deshalb nach neuen Kooperationspartnern, um den Wissenstransfer erneut ins Rollen zu bringen.

Personalisierter Chemosensitivitätstest: Fortschritt ausgebremst

Außerdem ist auch der Transferprozess des ursprünglich an der TU München entwickelten Personalisierten Chemosensitivitätstest (pCST) durch fehlende Fördermittel ins Stocken geraten. Dabei könnte eine große Zahl an Tierversuchen in der Medikamentenforschung mit dieser äußerst vielversprechenden Technologie bald der Vergangenheit angehören. Zudem lässt sich mit dem pCST-System bereits vor Beginn einer Behandlung ermitteln, mit welcher individuellen Wirkstoffkombination ein Tumor bei einem Patienten am besten bekämpft werden kann.

Eine mit 24 Reaktionskammern versehene „intelligente Multiwellplatte“ wird dazu von einem Pipettierroboter hochpräzise mit unterschiedlichen Wirkstoffkombinationen und -konzentrationen befüllt. Da jede einzelne Kammer der Mikrotiterplatte über ein multiparametrisches Sensorarray verfügt, kann jede Reaktionskammer somit als ein bioelektronisches Mini-Labor verstanden werden.

Für den eigentlichen Chemosensitivitätstest entnimmt der behandelnde Arzt einem Patienten per Biopsie eine geringe Menge an Tumorgewebe. Dieses Gewebe wird direkt auf den Sensoren einer „intelligenten Multiwellplatte“ kultiviert. Die lebenden Zellen und der elektronische Sensor bilden dabei ein biohybrides System. Wird vom Pipettierroboter ein Chemotherapeutikum in die Reaktionskammer gegeben, messen die Sensoren die Reaktion im Stoffwechsel der Zellen etwa in Form eines veränderten pH-Werts. Aber auch die Sauerstoffkonzentration in der Umgebung der Zellen ist ein aussagekräftiges Kriterium. Sobald ein Computer die durch die Elektronik erfassten Daten ausgewertet hat, lässt sich basierend auf den Ergebnissen der für die Tumorbekämpfung ideale Wirkstoff und die beste Dosierung bestimmen. Damit erhält der Patient von vornherein den für ihn passenden Medikamentenmix in idealer Dosis. So lassen sich Nebenwirkungen reduzieren und Kosten senken.

Um den Wissenstransfer in Gang und das pCST-System als zugelassenes Medizinprodukt auf den Markt bringen zu können, ist zunächst eine klinische Studie erforderlich. Zwar konnte mit der Asklepios-Klinik in Hamburg-Barmbek bereits ein Partner für die Studie gewonnen werden, jedoch mangelt es derzeit noch an der Finanzierung. Zugleich erweisen sich die Strukturen der Forschungsförderung für Transferleistungen in Deutschland als schwerfällig. Der Transfer neuartiger wissenschaftlicher Ansätze wie das pCST-System findet in der Praxis kaum Unterstützung, da entsprechende Projekte nicht mehr der Grundlagenforschung zugeordnet werden. Vielmehr gelten diese bereits als wettbewerbliches Projekt, weshalb nicht mehr auf Fördermittel zurückgegriffen werden kann.

Telemedizin: Hemmschuh Zulassung

Beispiele für ausgebremsten Fortschritt sind überdies im Bereich der Telemedizin zu finden, wo Forscher in Grundlagenforschungsprojekten an der TU München ein telemedizinisches All-in-one-Medizingerät entwickelt haben. Dabei handelt es sich um ein handliches Gerät, mit dem der Patient in einem einzigen Vorgang individuelle Werte wie Blutdruck, Temperatur, Puls, Sauerstoffsättigung des Bluts und Hydratisierung messen kann. Dazu legt er einmal täglich seinen Finger in eine mit Sensoren ausgestattete Manschette. Außerdem kann er mit dem Gerät anhand eines Messstreifens und einem Blutstropfen seinen Blutzuckerwert ermitteln. Stimmt der Patient zu, übermittelt das All-in-one-Medizingerät alle erfassten Messwerte automatisch per Mobilfunk an das Telemedizin-System COMES® (COgnitives MEdizinisches System). Damit hat der behandelnde Arzt jederzeit Zugriff auf die Patientendaten und wird zudem bei auffälligen Werten umgehend informiert. Zeitgleich kann das telemedizinische System auch dem Patienten automatische Warnmeldungen senden und individuelle Maßnahmen vorschlagen.

Das All-in-one-Medizingerät erlaubt es Patienten somit, jederzeit eigenständig Vitalwerte zu messen und dennoch digital mit dem Arzt in Verbindung zu stehen. Als Teil der medizinischen Versorgung könnte das telemedizinische Gerät zukünftig Arztpraxen entlasten und auch einem Pflegedienst erhebliche Vorteile bieten. Bei Testeinsätzen und Vorführungen findet der „Arzt in der Jackentasche“ großen Zuspruch. Dennoch ist der Schritt in den medizinischen Alltag aufgrund der hohen Hürden für die Zulassung und den damit verbundenen Kosten problematisch. Nichtsdestotrotz entwickeln die Experten des Steinbeis-Transferzentrum aktuell eine neue Generation des All-in-one-Geräts, wobei sie zeitgleich auf der Suche nach einem Industriepartner für den Wissenstransfer sind.

Mittelstand: Basis vielversprechender Technologien

Diese Beispiele zeigen: Aus neu entwickelten Technologien kann nur dann ein marktfähiges Produkt entstehen, wenn die Ergebnisse jahrelanger Grundlagen- und Technologieforschung in die Industrie transferiert werden. Es wäre sicherlich sinnvoll, wenn Forschungseinrichtungen und mögliche Industriepartner bereits sehr früh gemeinsam an der technischen Realisierung von Systemen arbeiten würden. Schließlich belaufen sich die reinen Entwicklungskosten einer Technologie oftmals nur auf ein Fünftel der bis zum Markteintritt anfallenden Gesamtkosten, wie allgemeine Kennzahlen aus der Industrie eindrucksvoll zeigen.

Anhand ihrer Struktur und Netzwerke ermöglichen die Steinbeis-Transferzentren kompetent den flexiblen Know-how-Transfer von Hochschulen an innovationsfreudige Unternehmen. Zeitgleich sind insbesondere Mittelständler oftmals die Innovationstreiber. Allerdings fehlt es häufig an ausreichenden finanziellen Mitteln, um vielversprechende technische Innovationen in den Markt zu bringen und die damit verbundenen Risiken zu tragen. Die mangelnde Finanzierung der Transferleistungen bildet somit eine hohe Barriere, die neuartige Technologien und Produkte am Industriestandort Deutschland ausbremst.